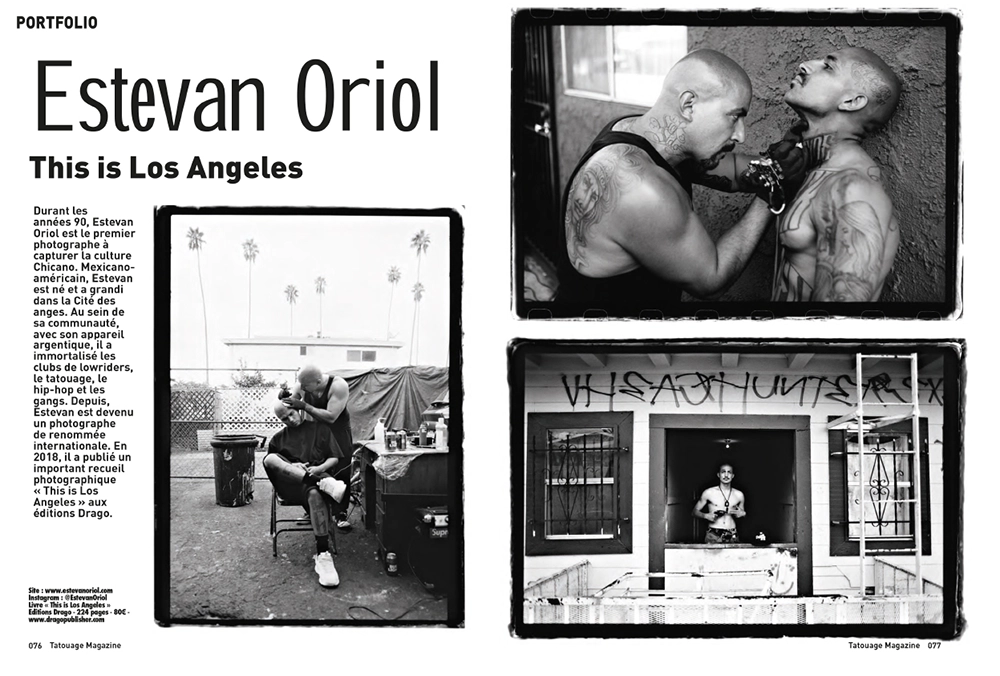

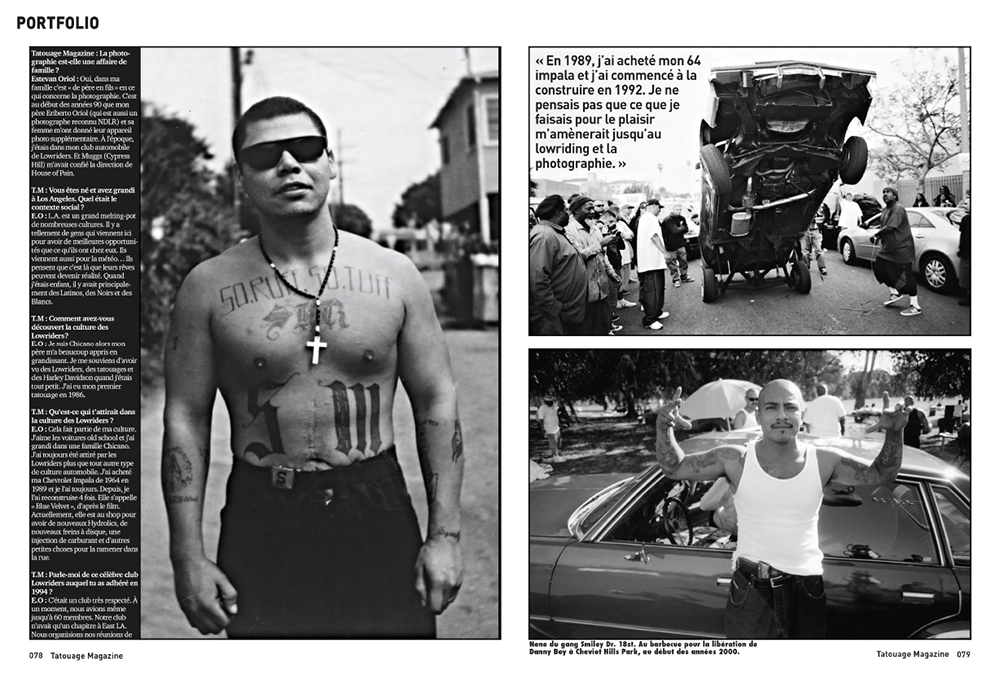

Dans les années 1990, Estevan Oriol est l’un des tout premiers photographes à documenter de l’intérieur la culture chicano. Fils d’immigrés mexicains, né et élevé à Los Angeles, il a grandi au cœur de cette communauté plurielle, l’appareil photo à la main. Avec son boîtier argentique, il a capturé l’essence brute des clubs de lowriders, du tatouage, du hip-hop et de la vie des gangs. Depuis, Estevan Oriol s’est imposé comme une figure incontournable de la photographie urbaine. En 2018, il publie This is Los Angeles, un recueil marquant édité par Drago, qui revient sur trente ans d’images et de rue.

Alexandra Bay : La photographie est-elle une affaire de famille ?

Estevan Oriol : Oui, dans ma famille c’est « de père en fils» en ce qui concerne la photographie. C’est au début des années 90 que mon père, Eriberto Oriol (NDLR il est aussi un photographe reconnu) et sa femme m’ont donné leur appareil photo supplémentaire. À l’époque, j’étais dans mon club automobile de Lowriders. Et Muggs (Cypress Hill) m’avait confié la direction de House of Pain.

A.B. : Tu es né et tu as grandi à Los Angeles. Quel était le contexte social ?

Estevan Oriol : L.A. est un grand melting-pot de nombreuses cultures. Il y a tellement de gens qui viennent ici pour avoir de meilleures opportunités que ce qu’ils ont chez eux. Ils viennent pour la météo. Ils pensent aussi que c’est là que leurs rêves peuvent devenir réalité. Quand j’étais enfant, il y avait principalement des Latinos, des Noirs et des Blancs.

Ce n’est pas juste une passion auto. Les lowriders, c’est une manière de vivre, une fierté de quartier.

Estevan Oriol

A.B. : Comment as-tu été initié à la culture des Lowriders ?

Estevan Oriol : Je suis chicano, donc j’ai grandi dedans. Mon père m’a beaucoup transmis. Enfant, je voyais déjà des lowriders passer dans la rue, des tatoués, des Harley… C’était notre quotidien. J’ai eu mon premier tatouage en 1986.

A.B. : Qu’est-ce qui te fascinait dans cet univers ?

Estevan Oriol : C’est une question d’appartenance. J’aime les voitures old school, j’ai grandi dans une famille chicano, donc c’était naturel. En 1989, j’ai acheté ma Chevrolet Impala de 1964. Je l’ai toujours. Elle s’appelle Blue Velvet, comme le film. Je l’ai reconstruite quatre fois. Aujourd’hui, elle est au garage pour une mise à jour : freins à disque, hydraulique, injection… Histoire de reprendre la rue en beauté.

A.B. : As-tu fait partie d’un club de lowriders réputé ?

Estevan Oriol : Oui, en 1994. À un moment, on était près de soixante membres, avec un seul chapitre à East L.A. Nos réunions se faisaient sur un parking de station-service. Vingt ans plus tard, une vingtaine d’entre nous avons fondé notre propre crew : Pegasus. On est toujours actifs. Vous pouvez voir nos voitures sur Insta : @pegasusLA.

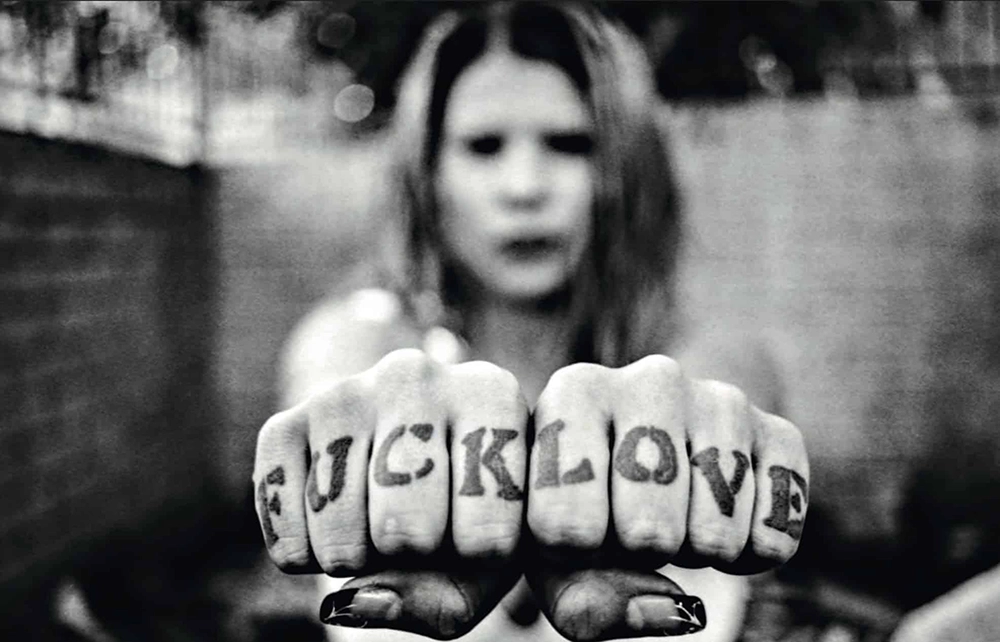

A.B. : Le tatouage fait-il partie intégrante de ton identité ?

Estevan Oriol : Bien sûr. Je me suis fait tatouer en 1986. J’ai toujours porté exclusivement du chicano style. C’est ce que je suis.

Être de la communauté m’a ouvert des portes qu’un photographe extérieur n’aurait jamais pu franchir.

Estevan Oriol

A.B. : Te souviens‑tu des tatoueurs qui t’ont encré ?

Estevan Oriol : Oui, pas mal : Mister Cartoon, José Lopez, Lucky Alvarez, Frank Ball, Mark Mahoney, Chris Garver, Madoka, Danny Wild, Tattoo Tony, Rene Soto, Charlie Roberts, Franco Vescovi, Carlos Torres… Et sûrement d’autres. J’ai aussi quelques noms européens, mais les années de fêtes, tu vois…

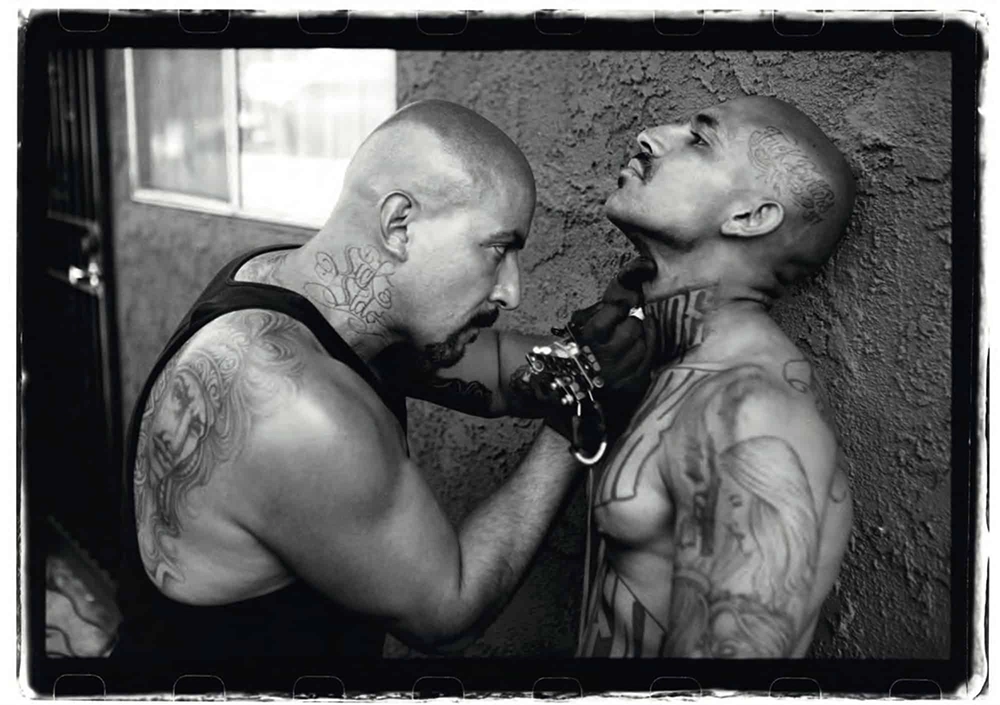

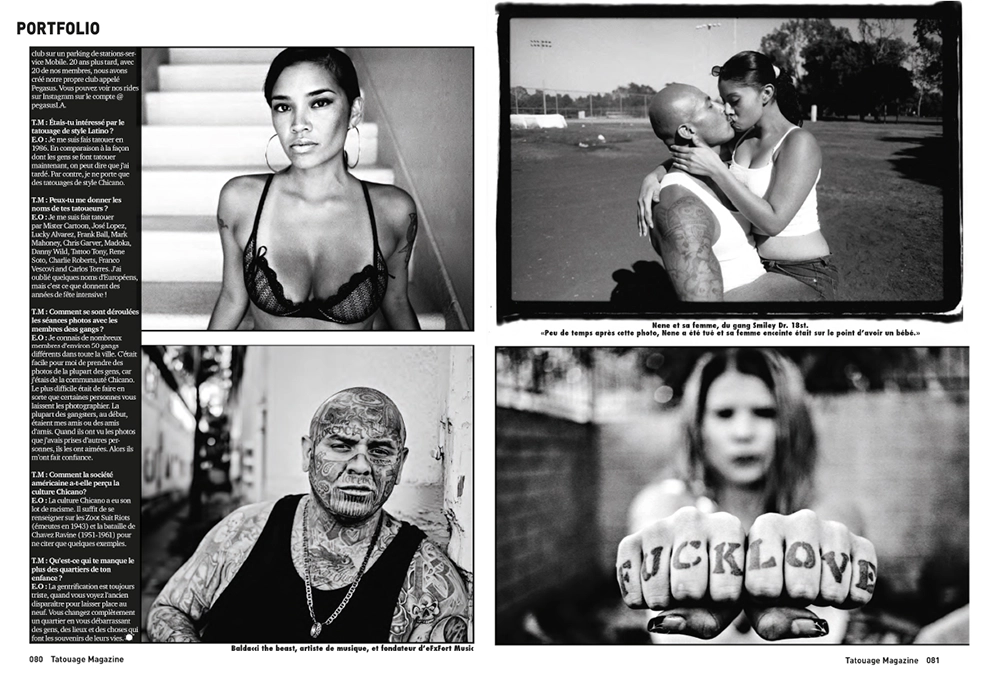

A.B. : Comment as-tu procédé pour photographier tous ces membres de gangs ?

Estevan Oriol : J’ai connu des gens dans au moins cinquante gangs différents à travers L.A. En tant que membre de la communauté, l’accès était plus facile. Le plus dur, c’était de gagner leur confiance pour qu’ils acceptent d’être pris en photo. Beaucoup étaient des amis ou des connaissances. Quand ils voyaient mes images, ils les aimaient. Alors, ils me laissaient faire.

La gentrification, c’est la disparition silencieuse d’une mémoire collective.

Estevan Oriol

A.B. : Comment la culture chicano est-elle perçue aux États-Unis ?

Estevan Oriol : Elle a longtemps été stigmatisée. Il suffit de se pencher sur des événements comme les Zoot Suit Riots en 1943 ou la bataille de Chavez Ravine dans les années 1950. Le racisme systémique a laissé des traces.

A.B. : Qu’est-ce qui te manque le plus des quartiers où tu as grandi ?

Estevan Oriol : La gentrification est toujours triste quand vous voyez l’ancien disparaître pour laisser place au neuf. Vous changez complètement un quartier en vous débarrassant des gens, des lieux et des choses qui font les souvenirs de leurs vies.

Instagram: @EstevanOriol

Livre « This is Los Angeles »

80€ – 224 pages

SKU: 9788898565245

Editions Drago